- Batterie, Wasserstoff oder E-Fuels: Welche Option ist günstiger?

- Wasserstoff und E-Fuels sind die teuersten Alternativen

- Wasserstoff erhöht Ausbaubedarf der Windkraft

- Vieles spricht für batterieelektrische E-Lkw

- Fazit: Erneuerbare Stromversorgung für direkt elektrifizierte Fahrzeuge besonders günstig, optimierte Ladung vorteilhaft

Um die Klimaziele zu erreichen, müssen die CO2-Emissionen im Straßengüterverkehr deutlich reduziert werden. Hierfür werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, vor allem der verstärkte Einsatz von batterieelektrischen Fahrzeugen oder solchen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen. Eine Studie von Forschern des DIW Berlin und des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) zeigt und bestätigt mehrere ähnliche Studien und Analysen, dass batterieelektrische Lkw deutlich kostengünstiger mit erneuerbarem Strom betrieben werden können als Alternativen mit Wasserstoff oder E-Fuels. Eine optimierte Aufladung der Fahrzeugbatterien der Elektro-Lkw verstärke diesen Vorteil zusätzlich, so das DIW Berlin in einer aktuellen Mitteilung.

Obwohl Wasserstoff vergleichsweise günstig gespeichert werden kann, überwiegen seine Nachteile bei der Energieeffizienz, so die Forscher weiter. Auch mit Blick auf den Stromsektor spreche somit vieles dafür, dass die Bundesregierung den Markthochlauf direkt elektrifizierter Schwerlastfahrzeuge fördern sollte. Durch geeignete Regulierung und Preissignale sollten dabei Anreize für ein möglichst optimiertes Laden der Fahrzeugbatterien sowie eine Rückspeisung ins Netz geschaffen werden.

Um die Klimaschutzziele für Deutschland zu erreichen, müssen die Emissionen in allen Sektoren deutlich sinken. Unter anderem wegen eines kürzlich veröffentlichten Gutachtens des Sachverständigenrats für Wirtschaft, auch bekannt als die fünf Wirtschaftsweisen, ist zuletzt der Straßengüterverkehr in den Fokus der öffentlichen Debatte gerückt. Er ist derzeit für rund acht Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen Deutschlands verantwortlich. Es wird kontrovers diskutiert, welche Antriebstechnologie sich künftig durchsetzen wird und welche Infrastruktur gefördert werden soll.

Im Pkw-Bereich haben sich batterieelektrische Fahrzeuge bereits gegenüber solchen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen durchgesetzt. Derzeit gibt es in Deutschland rund 1,5 Millionen Elektroautos (drei Prozent des Gesamtbestands), aber nur rund 2100 Pkw mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (0,004 Prozent).

Bei den Nutzfahrzeugen dagegen scheint das Rennen noch offen zu sein. Auch hier haben batterieelektrische Fahrzeuge gegenüber solchen mit Brennstoffzellen im Moment einen Vorsprung. Von den derzeit in Deutschland zugelassenen knapp 3,8 Millionen Lkw fahren gut 82.000 rein batterieelektrisch (2,2 Prozent) sowie knapp 200 mit Brennstoffzelle (0,005 Prozent). Unter den für den Schwerlastverkehr besonders wichtigen Sattelzügen gibt es bisher gut 500 Elektro-Lkw (0,2 Prozent) und nur vier mit Brennstoffzelle (0,002 Prozent). Daneben werden andere Antriebe beziehungsweise Infrastrukturen diskutiert, unter anderem elektrische Oberleitungsfahrzeuge sowie strombasierte synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) für Fahrzeuge mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren.

Daimler Truck

Allerdings gibt es im Gutachten auch ein Minderheitsvotum, das sich für eine weitere Förderung des Ausbaus auch von Wasserstoff-Tankstellen ausspricht. Begründet wird dies mit der Wahrung industriepolitischer Chancen für deutsche Hersteller auf dem Weltmarkt sowie mit einer Absicherung langfristiger Klimaschutzziele durch das Offenhalten verschiedener technologischer Optionen.

Batterie, Wasserstoff oder E-Fuels: Welche Option ist günstiger?

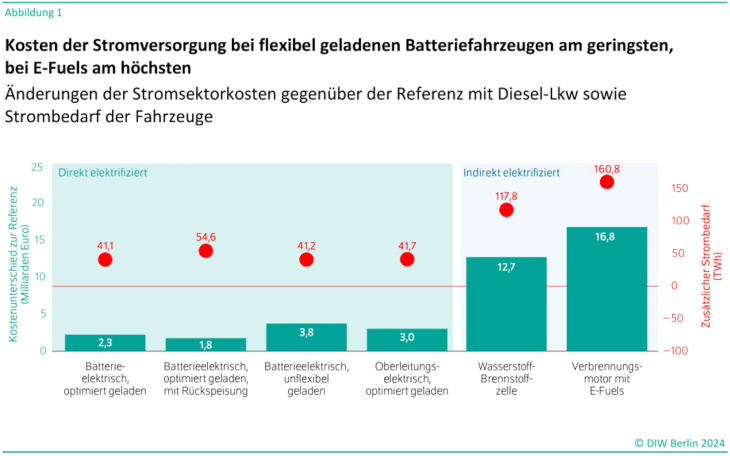

Ein relativ wenig beachteter Aspekt in der Debatte ist die Frage, wie sich verschiedene Alternativen zur Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs auf den Stromsektor auswirken. Elektro-Lkw und solche mit Wasserstoff-Brennstoffzellen unterscheiden sich nicht nur in ihrer Energieeffizienz, sondern haben auch unterschiedliche große Möglichkeiten, ihren Strombezug mit der fluktuierenden Stromerzeugung aus Windkraft und Solarenergie in Einklang zu bringen. Dadurch können sich die Kosten der Stromversorgung dieser Fahrzeuge deutlich unterscheiden. Hierzu haben Forscher des DIW Berlin und des ifeu-Instituts eine modellbasierte Untersuchung veröffentlicht.

Für die Analyse wurde das am DIW Berlin entwickelte, quelloffene Stromsektormodell DIETER genutzt. Es minimiert die Gesamtkosten der Stromversorgung von Deutschland und seinen Nachbarländern, indem es einen möglichst günstigen Kraftwerkspark sowie dessen optimalen Einsatz zur Deckung der Stromnachfrage bestimmt. Dabei werden fixe und variable Kosten aller Stromerzeugungs- und Speichertechnologien berücksichtigt. Die Kostenunterschiede der Lade- beziehungsweise Tankinfrastruktur sowie der unterschiedlichen Fahrzeuge selbst sind nicht Teil der Modellierung. Untersucht werden Szenarien des Jahres 2030 mit einem Anteil erneuerbarer Energien von mindestens 80 Prozent in Deutschland. Eine stündliche Auflösung erlaubt es, Fluktuationen von Windkraft und Solarenergie und die Rolle von verschiedenen Arten von Energiespeichern detailliert abzubilden.

Es werden vier alternative Szenarien zur Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs im Jahr 2030 verglichen: zwei direkt elektrifizierte mit rein batterieelektrischen oder oberleitungselektrischen Fahrzeugen und zwei indirekt elektrifizierte mit Wasserstoff-Brennstoffzellen oder auf Wasserstoff basierenden E-Fuels. Dabei wird angenommen, dass alle Schwerlastfahrzeuge jeweils den gleichen Antrieb haben.

Diese Szenarien sind für 2030 nicht als realistische Prognose zu verstehen, sondern dienen der Illustration der maximal auftretenden Stromsektoreffekte. Wasserstoff beziehungsweise E-Fuels müssen dabei annahmegemäß heimisch produziert werden und können nicht kostengünstig aus anderen Weltregionen bezogen werden. Dies erscheint plausibel, da andere Sektoren, vor allem die Industrie, bereits einen sehr hohen prognostizierten Wasserstoffbedarf haben, so dass kostengünstige Wasserstoff-Importpotenziale für den Straßenverkehr auf absehbare Zeit kaum zur Verfügung stehen dürften.

DIW

Optimiert geladene oberleitungselektrische Fahrzeuge verursachen einen etwas höheren Anstieg der Kosten der Stromversorgung als rein batterieelektrische. Grund hierfür ist, dass sie deutlich kleinere Batterien haben und somit während der Standzeiten ihren Stromverbrauch weniger in günstige Stunden mit besonders hoher Verfügbarkeit von Wind- und Solarenergie verlagern können. Angenommen wird dabei, dass die Fahrzeuge im Depot immer die Möglichkeit einer Netzverbindung haben.

Wasserstoff und E-Fuels sind die teuersten Alternativen

Dagegen sind die Kosten der Stromversorgung von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen sehr viel höher. Dies liegt nicht daran, dass der für die Wasserstoffbereitstellung genutzte Strom besonders teuer wäre, sondern daran, dass eine indirekte Elektrifizierung über Wasserstoff deutlich weniger energieeffizient ist. In Verbindung mit zentralen Wasserstoff-Großspeichern sind die durchschnittlichen Preise des für die Elektrolyse genutzten Stroms sogar günstiger als die des Ladestroms für nicht optimiert geladene Elektro-Lkw. Allerdings wird dieser Vorteil durch die hohen Umwandlungsverluste bei der Wasserstofferzeugung und -speicherung mehr als aufgewogen.

Dies gilt noch mehr bei der Variante mit E-Fuels, die mit günstigeren Speichermöglichkeiten, aber noch höheren Wandlungsverlusten einhergeht. Somit wird der positive Flexibilitätseffekt von Wasserstoff- beziehungsweise E-Fuel-Speichern für den Stromsektor durch ihre schlechte Energieeffizienz mehr als aufgewogen. Manchmal wird argumentiert, dass Energieeffizienz zweitrangig sei, wenn günstiger erneuerbarer „Überschussstrom“ für die Wasserstoffproduktion genutzt werden kann. Dies ist jedoch im europäischen Stromverbund auf absehbare Zeit nicht zu erwarten.

Wasserstoff erhöht Ausbaubedarf der Windkraft

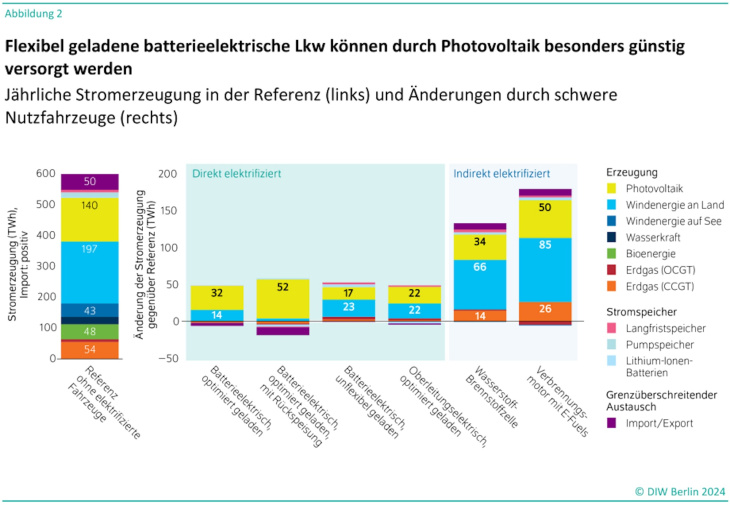

Der Strom für rein batterieelektrische Fahrzeuge kann besonders günstig durch Solarenergie bereitgestellt werden. Im Szenario mit optimierter Aufladung werden 32 Terawattstunden PV-Strom mehr erzeugt als in der Referenz, wofür ein Zubau von 29 Gigawatt erforderlich ist, wie die folgende Abbildung verdeutlicht. Dies entspricht rund einem Drittel der heute in Deutschland installierten PV-Kapazität.

Noch stärker wächst die Photovoltaik im Fall, dass auch eine Rückspeisung aus im Depot parkenden Fahrzeugen möglich ist. Hier erlaubt die flexible Be- und Entladung der Batterien eine zusätzliche Integration von günstigem PV-Strom, wodurch der Anteil erneuerbarer Energien an der gesamten Stromversorgung auf 84 Prozent steigt und die Gesamtkosten sinken. Grund hierfür ist, dass ein Teil der Fahrzeugflotte in den Mittagsstunden nicht im Einsatz ist und mit günstigem PV-Strom aufgeladen werden kann; dies gilt erst recht am Wochenende. Im Fall von oberleitungselektrischen Fahrzeugen ist der Anteil der Solarenergie an der zusätzlichen Stromerzeugung etwas geringer und der Anteil der Windkraft höher. Dies liegt daran, dass diese Fahrzeuge deutlich kleinere Batterien haben und somit weniger PV-Strom puffern können.

Der Strom für die Erzeugung von Wasserstoff oder E-Fuels kommt dagegen zu einem großen Teil aus zusätzlicher Windkraft. Dies liegt daran, dass die Elektrolyse im Verbund mit solchen Stromerzeugungstechnologien günstiger wird, die höhere Volllaststunden aufweisen. Je nach Szenario müssten 40 bis 52 Gigawatt Windkraft an Land zugebaut werden – das ist mehr als die Hälfte dessen, was heute in Deutschland insgesamt installiert ist. Darüber hinaus müsste für die Erzeugung von Wasserstoff und E-Fuels auch die Solarenergie ausgebaut werden, sogar noch stärker als im Fall mit batterieelektrischen Fahrzeugen.

Vieles spricht für batterieelektrische E-Lkw

Positiv zu bewerten ist auch, dass batterieelektrische Fahrzeuge bei optimierter Aufladung günstig durch einen Ausbau der Solarenergie begleitet werden können. Mit Blick auf das mittelfristige Klimaschutzpotenzial ist dies vorteilhaft, da der Ausbau der PV im Vergleich zu dem der Windkraft tendenziell schneller und mit weniger Akzeptanzproblemen realisiert werden kann. In der Analyse noch gar nicht berücksichtigt ist die Möglichkeit von solarer Eigenerzeugung, die sich vermutlich auf vielen Logistik-Immobilien bietet – und die das Depotladen einzelwirtschaftlich noch attraktiver machen könnten.

MAN

Im Fall, dass künftig große Mengen von sehr günstigem Wasserstoff oder E-Fuels aus anderen Regionen importiert werden könnten, würden die modellierten Effekte dieser Optionen auf den heimischen Stromsektor entfallen, und die Bewertung würde sich ändern. Allerdings ist auf absehbare Zeit nicht damit zu rechnen, dass günstige Importe in beliebig großen Mengen realisiert werden können. Vielmehr müssen Importe künftig eine vorhersehbar stark wachsende Nachfrage nach Wasserstoff und seinen Derivaten in der energieintensiven Industrie bedienen, so dass sie knapp und teuer bleiben dürften.

Fazit: Erneuerbare Stromversorgung für direkt elektrifizierte Fahrzeuge besonders günstig, optimierte Ladung vorteilhaft

Die Analyse zeigt, dass der batterie- oder oberleitungselektrische Schwerlastverkehr auch ohne zeitlich optimierte Aufladung noch günstiger mit Strom versorgt werden kann. Die Energieeffizienz dieser direkt elektrifizierten Antriebe übertrifft auch potenzielle Vorteile von Wasserstoff oder E-Fuels in Hinblick auf deren Speicherbarkeit.

Dennoch wäre den Modellergebnissen zufolge eine optimierte Aufladung der Fahrzeugbatterien sehr vorteilhaft und sollte daher angestrebt werden. Dafür sollten unter anderem Tarife und Strompreisbestandteile so gestaltet werden, dass sie das Preissignal des Strommarkts möglichst unverzerrt an die Fahrzeugbetreiber weitergeben. Könnten die Fahrzeugbatterien darüber hinaus für eine Rückspeisung ins Netz genutzt werden, würde der Schwerlastverkehr perspektivisch sogar einen zusätzlichen Beitrag zur kostengünstigen Integration fluktuierender erneuerbarer Energien leisten.

Die Analyse ergibt außerdem, dass sich die Auswirkungen von rein batterieelektrischen und oberleitungselektrischen Fahrzeugen auf den Stromsektor kaum unterscheiden. Daher könne die Entscheidung, welche dieser beiden Optionen politisch gefördert wird, anhand anderer Kriterien erfolgen, beispielsweise die Möglichkeit einer zeitnahen praktischen Umsetzung. Angesichts der Klimaschutzziele für 2030 und darüber hinaus sei eine klare Entscheidung zur Förderung des direkt elektrifizierten Straßengüterverkehrs dringend erforderlich.

Ein wesentlicher Schlüssel für den Markthochlauf von elektrischen Lkw und Sattelzügen sei dabei die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur und entsprechender Netzanschlüsse, sowohl was Schnellladepunkte als auch Lademöglichkeiten in Depots betrifft. Hier könne staatliches Handeln vor allem in der Hochlaufphase dazu beitragen, Marktunvollkommenheiten zu beseitigen und Koordinationsprobleme zu mindern. Je häufiger Lkw mit dem Stromnetz verbunden sind, desto mehr Flexibilität entsteht zudem für die Integration der fluktuierenden erneuerbaren Energien, was die Kosten der Stromversorgung senkt.

Quelle: DIW Berlin – Pressemitteilung vom 24.06.2024