Die Fahrstrompreise sind zuletzt gesunken. Ein massives Problem aber ist die Struktur aus intransparenten Roaminggebühren und Nötigung zur Grundgebühr.

- 90 Euro für 1000 km

- Mehr zu Ladeinfrastruktur und Kosten

- Vertragsbindung hebelt Markt aus

- Roaminggebühren als Machtinstrument

- AFIR könnte Transparenz schaffen

- Mehr zum Thema Elektromobilität

Betreiber der Ladeinfrastruktur nötigen die Elektroautofahrer, einen Vertrag mit monatlicher Grundgebühr abzuschließen. Nur so gibt es niedrige Strompreise. Die gelten aber nur für die Infrastruktur des jeweiligen Betreibers, der damit seine Auslastung steigern will.

(Bild: Christoph M. Schwarzer)

Eigentlich gibt es viele gute Nachrichten bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur: Die Zahl der DC-Ladeparks und AC-Punkte nimmt stetig zu. An autobahnnahen Raststätten oder vor Einkaufszentren konkurrieren inzwischen mehrere Anbieter um die Elektroautofahrer. Statt vieler Ladekarten genügt formal eine einzige. Fremdmarken-Piloten können an Teslas Superchargern laden, wenn sie das wollen. Selbst der Fahrstrom ist preisgünstiger geworden. Trotzdem gibt es ein neues Problem: Der Markt funktioniert nur eingeschränkt, weil niedrige Fahrenergiepreise häufig an eine monatliche Grundgebühr gebunden sind. Die Betreiber der Ladeinfrastruktur wollen Kunden an sich binden und bekriegen sich mit intransparenten Roaminggebühren. Statistisch wird ein Pkw in Deutschland 12.545 km im Jahr bewegt, stellt das Kraftfahrtbundesamt für das Jahr 2022 fest. Macht im Monat gut 1000 km. Wohlgemerkt im Durchschnitt. Die Realität bietet ein breites Spektrum von der Rentnerin, die ab und zu zum Supermarkt fährt, bis zum Langstreckentreiber, der 50.000 und mehr km im Jahr zurücklegt.

90 Euro für 1000 km

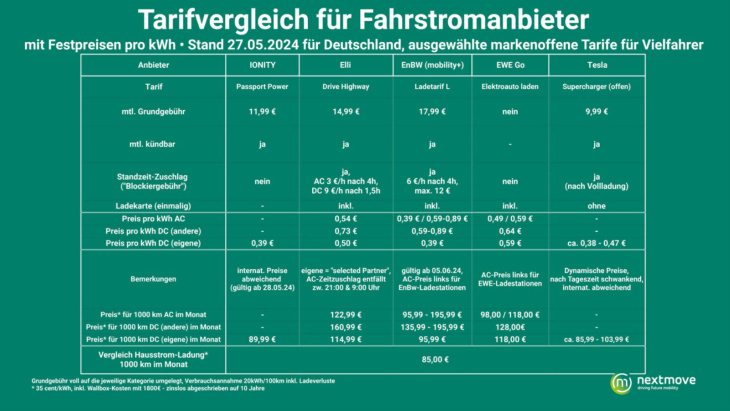

Für die allgemeine Betrachtung sind 1000 km monatlich trotzdem tauglich. Das sieht auch die Elektroauto-Vermietung Nextmove so, die regelmäßig einen Tarifvergleich der öffentlichen Ladeinfrastruktur veröffentlicht. So ergeben sich nach einer Preissenkung bei Ionity aus 11,99 Euro Grundgebühr, 39 Cent pro kWh und einem angenommenen Stromverbrauch von 20 kWh/100 km Fahrenergiekosten von 90 Euro pro Monat.

Zurzeit macht Ionity das günstigste Angebot. Aber eben nur an den Säulen von Ionity. Genauso ist es bei den anderen Branchengrößen wie EnBW oder Tesla. Bitter wird es, wenn Kunden des Betreibers A an Standorten des Betreibers B laden wollen.

Zurzeit macht Ionity das günstigste Angebot. Aber eben nur an den Säulen von Ionity. Genauso ist es bei den anderen Branchengrößen wie EnBW oder Tesla. Bitter wird es, wenn Kunden des Betreibers A an Standorten des Betreibers B laden wollen.

(Bild: Nextmove)

Beim Vielfahrertarif von EnBW sind es 96 Euro (17,99 Euro Grundgebühr bei 39 Cent pro kWh), und an Teslas Superchargern sind für Besitzer von Fremdmarken-Elektroautos je nach Tageszeit 86 bis 104 Euro (9,99 Euro bei 38 bis 47 Cent pro kWh) fällig. In Kürze wird auch Aral Pulse ein Angebot machen müssen: Aral Pulse ist der neue Partner von ADAC e-charge und löst EnBW ab. Die vielen Kunden von ADAC e-charge bekommen zum 1. August die Umstellung; es ist also anzunehmen, dass die Preise spätestens im Juli angesagt werden.

Mehr zu Ladeinfrastruktur und Kosten

Vertragsbindung hebelt Markt aus

Anzeige

Das Problem: Diese Ladepreise gelten ausschließlich an den DC-Säulen des jeweiligen Betreibers und eben nur mit Vertragsbindung. Wer sich nun an die Ära vor den Flatrates der Mobiltelefonnutzung erinnert fühlt, liegt im Grundsatz richtig. Die Betreiber (Branchen-Kürzel CPO für Charge Point Operator) wollen, dass sich die hohen Investitionen – inzwischen übrigens weitgehend ohne Fördergeld – rechnen. Das Ziel ist es also, Kunden an die eigene Infrastruktur zu binden, um die Auslastung zu steigern.

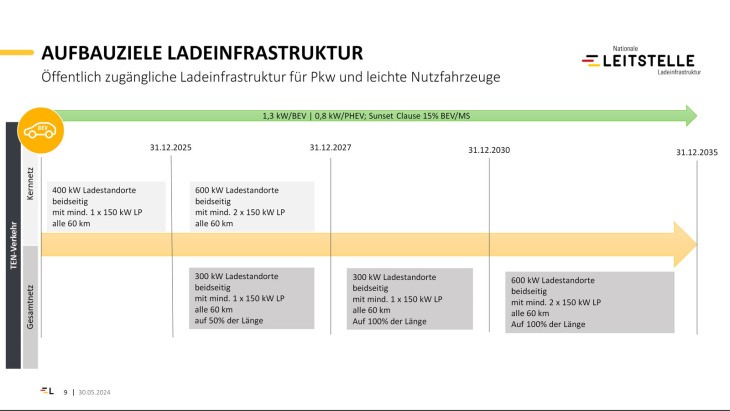

Hoffnung auf Verbesserung macht die Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) der EU, die seit 13. April in Kraft ist. Sie gibt den Nationalstaaten unter anderem vor, welche Mindestanforderungen die Ladesäulen erfüllen müssen und wie hoch der Abstand zwischen zwei Standorten höchstens sein darf.

Hoffnung auf Verbesserung macht die Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) der EU, die seit 13. April in Kraft ist. Sie gibt den Nationalstaaten unter anderem vor, welche Mindestanforderungen die Ladesäulen erfüllen müssen und wie hoch der Abstand zwischen zwei Standorten höchstens sein darf.

(Bild: Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur)

Roaminggebühren als Machtinstrument

Am teuersten sind meistens die sogenannten “Ad hoc-Tarife”. Damit ist der Preis pro kWh gemeint, wenn weder ein Vertrag vorhanden ist noch per App bezahlt wird. Sogar dafür bieten die CPOs oft einen Nachlass. Unverschämte Preise sind das nach außen sichtbare Zeichen für den üblen Kampf ums Roaming, also um die Frage, wie viel Cent zwischen den jeweiligen CPOs verhandelt wird. Das passiert häufig, nämlich dann, wenn die Vertragskunden des Betreibers A an den Säulen des Betreibers B laden. Hier gibt es einen Verdrängungswettbewerb, bei dem kleine und regionale CPOs eine schwächere Position haben als Großanbieter, und die MSP (Mobility Service Provider), die gar nicht in Infrastruktur investieren, sondern nur den Dienst verkaufen, haben geringe Chancen. Eine initiale Möglichkeit, diese Struktur aufzubrechen, könnte eine Pflicht zur Preistransparenz sein. Das betrifft sowohl eine Auflistung der Preisbestandteile durch den CPO gegenüber dem Verbraucher als auch gegenüber anderen CPOs oder MSPs.

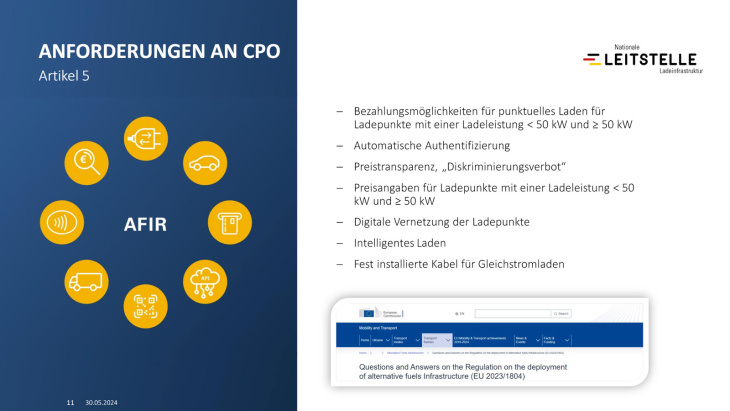

Die AFIR fordert für neue Ladeinfrastruktur (aber nicht für den Bestand) unter anderem Kartenlesegeräte an schnellen DC-Säulen, die automatische Authentifizierung (“Plug & Charge”) sowie Preistransparenz im Sinn des Diskriminierungsverbots. Genau hier hakt es noch.

Die AFIR fordert für neue Ladeinfrastruktur (aber nicht für den Bestand) unter anderem Kartenlesegeräte an schnellen DC-Säulen, die automatische Authentifizierung (“Plug & Charge”) sowie Preistransparenz im Sinn des Diskriminierungsverbots. Genau hier hakt es noch.

AFIR könnte Transparenz schaffen

Branchenkenner hoffen, dass die am 13. April 2024 in Kraft getretene AFIR eine rechtliche Basis für die Preistransparenz bietet. AFIR steht für Alternative Fuels Infrastructure Regulation. Das ist eine Verordnung der Europäischen Union (2023/1804), die direkt bindend ist. Anders ist das bei Rahmenrichtlinien (Englisch Directive), die noch in nationales Recht umgesetzt werden müssen.

Die AFIR ist sehr, sehr weit gefasst und behandelt etliche Kraftstoffe und Einzelthemen. Mit Blick auf die Pkw-Ladeinfrastruktur wird den Nationalstaaten zum Beispiel ein Netz mit einem Höchstabstand zwischen den Punkten vorgeschrieben. Zusätzlich ist ab 50 kW Leistung für neu errichtete Ladesäulen (also für faktisch alle kommenden DC-Standorte) ein Kartenlesegerät ebenso verpflichtend wie eine nachvollziehbare Preisangabe. Die kann zwar nicht so aussehen wie an einer konventionellen Tankstelle, weil es eben unterschiedliche Tarife von vielfältigen Anbietern gibt. Trotzdem muss der Nutzer vorab wissen, was er bezahlt. Leider ist die AFIR noch nicht konkret genug, um eine unmittelbare Verbesserung zu bewirken.

Im Bestand wird es weiterhin viele AC-Ladepunkte geben. Für Betreiber sind sie weniger attraktiv als DC-Standorte, weil pro Zeiteinheit viel weniger elektrische Energie verkauft werden kann. Die Anfangsinvestitionen sind allerdings geringer.

Im Bestand wird es weiterhin viele AC-Ladepunkte geben. Für Betreiber sind sie weniger attraktiv als DC-Standorte, weil pro Zeiteinheit viel weniger elektrische Energie verkauft werden kann. Die Anfangsinvestitionen sind allerdings geringer.

Die Ladeinfrastruktur bleibt also work in progress. Vieles hat sich verbessert. Im Moment entwickelt sich die Nutzerfreundlichkeit aber wegen der Nötigung zum Vertragsabschluss mit Grundgebühr zurück in die Epoche des Vielkartenirrsinns. Entweder, man nutzt die Ladeinfrastruktur von einem (oder vielleicht drei) Anbietern oder man ist konfrontiert mit unterschiedlichen Apps und manchmal absurd hohen Preisen.

Mehr zum Thema Elektromobilität

(mfz)