Wege zum stabilen Netz

E-Autos und Wärmepumpen treiben den Verbrauch nach oben. Bringt eine digitale Steuerung Angebot und Nachfrage zusammen?

Der Strom kommt aus der Steckdose. In einer Zeit, in der die Klimakrise die Schlagzeilen noch nicht beherrscht hat, machten sich über diesen Umstand nur die wenigsten Menschen Gedanken. Wenn doch mal darüber gestritten wurde, wie der Strom in die Steckdose hineinkommt, ging es meist um Atomkraft und die Gefahren, die diese Art der Stromerzeugung mit sich bringt. Dass Kohle, Öl und Gas verbrannt wurden, um daraus Strom zu gewinnen, gehörte hingegen einfach dazu.

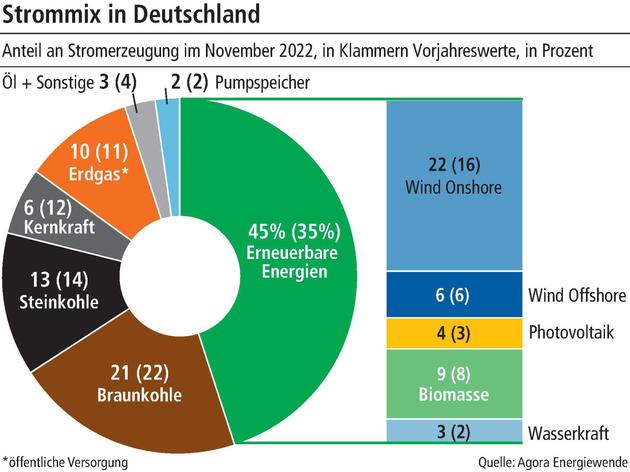

Das tut es bis heute, wie ein Blick in den aktuellen Strommix zeigt. Im Jahr 2021 machte Kohle immer noch knapp dreißig Prozent der Stromerzeugung in Deutschland aus, Erdgas immer noch gut 15 Prozent. Erneuerbare Energieträger wie Sonne oder Wind standen bei knapp vierzig Prozent.

Das Problem: Bei der Stromerzeugung mit fossilen Energieträgern wie Kohle oder Gas entsteht als Nebenprodukt CO2 – das Gas, das hauptverantwortlich für den Treibhauseffekt ist, der die Atmosphäre erhitzt und die Klimakrise verursacht.

Doch die Umstellung ist nicht so einfach. Einerseits steigt die insgesamt benötigte Strommenge, wenn auch der Verkehrs- und der Wärmesektor weniger CO2 ausstoßen sollen und Verbraucher:innen von Verbrennern auf Elektroautos und von Gas- oder Ölheizungen auf strombetriebene Wärmepumpen umsteigen. Der Bedarf an sauberem Strom steigt. Gleichzeitig sollen aber die großen, zuverlässigen Erzeuger, die Kohlekraftwerke, mittelfristig wegfallen. Das stellt das Energiesystem vor ganz neue Herausforderungen.

Denn für einen stabilen Netzbetrieb ohne Stromausfälle muss immer genauso viel Strom ins Netz eingespeist werden, wie verbraucht oder gespeichert wird. Das ist kein großes Problem mit Energieträgern wie Kohle oder Gas. Denn die chemische Energie, die in ihnen gespeichert ist, kann jederzeit durch Verbrennung in elektrische Energie, also Strom, umgewandelt werden – unabhängig vom Wetter, der Jahreszeit oder der Tageszeit. Das geschieht meist in wenigen, großen Kraftwerken, die man ohne großen Aufwand einzeln steuern kann, um eine stabile Stromversorgung zu garantieren.

Bei der erneuerbaren Energieerzeugung ist das etwas schwieriger. Denn das Stromnetz ist nicht angelegt für Millionen kleine Photovoltaik- oder Windkraftanlagen, die alle je nach Tageszeit und Wetter unterschiedlich viel Strom ins Netz geben. Und auch auf den höheren Stromverbrauch der privaten Haushalte für Elektroautos und Wärmepumpen muss das System sich einstellen.

Um dennoch ein stabiles Stromnetz zu garantieren, ist es deshalb notwendig, viel genauer als bislang Bescheid zu wissen, wo gerade wie viel Strom erzeugt und wie viel Strom verbraucht wird. Dabei entstehen riesige Datenmengen, die von Menschen nur schwer in der erforderlichen Geschwindigkeit verarbeitet werden können. Aus diesem Grund brauche es digitale Werkzeuge, um die Energiewende rechtzeitig und wirtschaftlich tragfähig zu bewältigen, sagt Manuel Wickert. Am Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik leitet er den Forschungsschwerpunkt Energieinformatik. Mit seinem Team erforscht Wickert, wie digitale Instrumente am besten eingesetzt werden können, um die Stromversorgung auch mit erneuerbarer Energie stabil zu gewährleisten.

Diese Arbeit sollen in Zukunft digitale Stromzähler, die sogenannten Smart Meter übernehmen. Sie messen wie herkömmliche Stromzähler den Stromverbrauch in einem Haushalt. Das tun sie aber nicht nur, damit der Versorgungsbetrieb einmal pro Jahr eine Rechnung über den genauen Verbrauch schicken kann, sondern auch, um den Netzbetreibern jederzeit genaue Informationen zur Verfügung zu stellen, wo gerade wie viel Strom verbraucht und wie viel Strom erzeugt wird.

„Der Stromverbrauch der normalen Haushalte ist bislang relativ stabil. Ob jemand eine Waschmaschine mehr oder weniger einschaltet, fällt im Vergleich nicht so ins Gewicht. Doch die neuen Lasten wie Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge, die dazukommen, werden einen Unterschied machen“, prognostiziert Wickert. Mit Smart Metern könne man besser überwachen, ob bei Dunkelheit und Flaute gerade besonders viele Menschen gleichzeitig ihr Elektroauto laden und das Stromnetz damit in Schwierigkeiten bringen.

Doch was würde passieren, wenn die Nachfrage nach Strom tatsächlich einmal größer ist als das Angebot?

Hier wird aus der Energiewende eine Chance: „Mithilfe der Digitalisierung können wir beispielsweise Elektroautos ins Stromnetz integrieren. Die E-Mobilität kann mithelfen, das System zu stützen, indem wir die Fahrzeuge als fahrende Speicher betrachten“, hofft Wickert. Wer also ein vollgeladenes E-Auto in der Garage stehen hat, das er gerade nicht braucht, kann den Strom aus dem Akku im Auto zur Verfügung stellen, um kurzfristige Engpässe im Netz aufzufangen. Dafür könnten Autobesitzer:innen eine Vergütung bekommen.

Müssen Verbraucher:innen sich also in Zukunft vor jedem Stromverbrauch über den derzeitigen Strompreis informieren oder sich Gedanken machen, wie hoch die Erzeugung bei Photovoltaik-Anlagen und Windrädern gerade sein dürfte? Wickert beruhigt. Auch hier kann die Digitalisierung helfen: „Der Verbraucher wird ein digitales System haben, das diese Entscheidungen nach seinen Bedürfnissen für ihn trifft. Das Stromnetz ist viel zu komplex, als dass man da im Alltag selbst den Überblick behalten kann.“

Verbraucher:innen könnten in Zukunft also einstellen, ob sie die Ladung ihres E-Autos dem Stromnetz gegen Geld zur Verfügung stellen oder wann sie das Auto das nächste Mal vollgeladen brauchen, sodass das System es dann bei einem möglichst niedrigen Strompreis laden kann. Eine Win-Win-Situation – für die Kund:innen und für das gesamte erneuerbare Stromsystem.

Foto © FR

Foto © FR

Sorgen machen sich viele dabei um die Sicherheit des Systems und ihrer Daten. Immer wieder machen Schreckensszenarien über Hackerangriffe die Runde, die digitale Stromnetze lahmlegen könnten.

Nicht ganz zu Unrecht, meint Manuel Wickert: Hundertprozentige Sicherheit werde es nie geben. Man könne natürlich noch nachbessern, aber neben der Cybersicherheit müsse vor allem auch die Resilienz gestärkt werden. „Aktuell muss man sich das so vorstellen, als wären die IT-Systeme im Energiesystem von einer starken Schutzmauer umgeben, die vielen Angriffen standhält. Es darf sie nur keiner durchbrechen“, warnt Wickert. Denn die Fähigkeit, mit Fehlern und Störfällen – analog wie digital – umzugehen, sei noch nicht gut genug.

Bis sich die Vorteile der Digitalisierung für die Energiewende wirklich bemerkbar machen, sind also noch einige Schritte zu gehen. Die Einrichtung der Smart Meter bei den Verbraucher:innen läuft nur stotternd an, die unteren Netzebenen sind bislang nur schwach digitalisiert, die Vorbehalte sind groß.

Doch vor allem behindert die Bürokratie den Fortschritt: „Wir haben es vielerorts mit hohen regulatorischen Hürden zu tun“, klagt Wickert. Für die Anmeldung einer Windenergieanlage müssen aktenordnerweise Formulare ausgefüllt werden. Mehr Digitalisierung in den Behörden könnte hier auch für Erleichterung sorgen. Denn für Wickert steht fest: Man muss es den Verbraucher:innen leichter machen, bei der Energiewende und damit beim Klimaschutz mitzumachen.